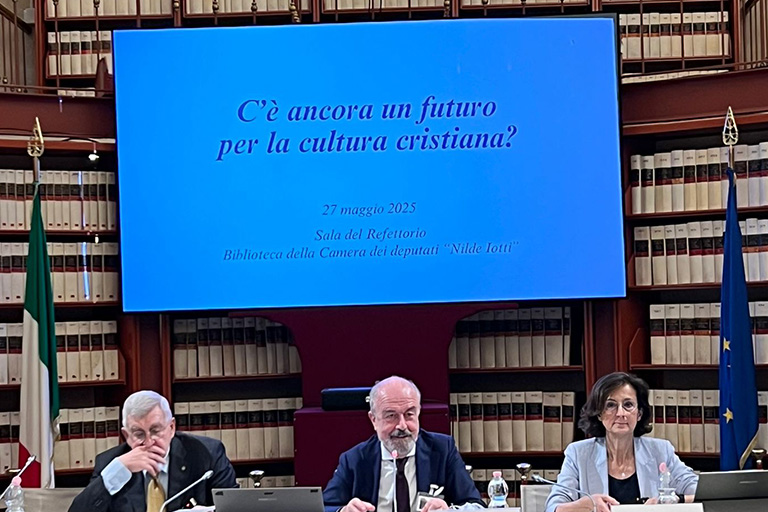

Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, Roma, 27 maggio 2025

In occasione dell’uscita del volume Una cultura che trasforma il mondo. La vita come relazione (di Ares) il sociologo Pierpaolo Donati (ideatore della teoria generale per l’analisi della società detta “sociologia relazionale”, professore emerito Università di Bologna, membro del comitato scientifico del ROR) ha incontrato la professoressa Marta Cartabia (Presidente emerita della Corte Costituzionale e professoressa di Diritto Costituzionale, Università Bocconi di Milano) presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati lo scorso 27 maggio 2025.

Il volume di Donati raccoglie gli spunti di un dibattito pubblicato nella rubrica Agorà del quotidiano cattolico Avvenire sul tema “cattolici e cultura”. Ciò premesso alla domanda: «esiste una cultura cristiana?» Donati risponde provocatoriamente: «Forse si, forse no». Il punto centrale è che la cultura cristiana non è una dottrina, non è un’ideologia, è un modus vivendi: la vita quotidiana vissuta come relazione, che connette l’umano con il divino.

La fede richiede una cultura che la incarni, la fede si nutre di relazioni umane. Donati parte dal presupposto per cui indicatore delle svolte storiche di una società è la matrice teologica. Quest’ultima, benché non si veda, configura la base di una società.

Per Donati c’è possibilità di futuro per la cultura cristiana se si ragiona a partire da questo nuovo scenario: il sogno di una visione del mondo che sia alla luce della relazione. Ciascuno di noi dovrebbe pensarsi in relazione. La cultura cristiana, se vissuta in questa luce, possiede in potenza la capacità di trasformare il mondo a partire dalle reti relazionali che si intersecano nella vita quotidiana. Il problema – sottolinea lo studioso – è che non sappiamo cosa sia la relazione. A proposito della sociologia delle relazioni Donati ricorda: la compagine sociale non è rappresentata da libertà che si scontrano ma da relazioni che si stabiliscono. La stessa coscienza individuale scaturisce dall’essere in relazione: noi possiamo conoscerci e conoscere solo attraverso la relazione: è la relazione che parla, che ci dice chi siamo.

Le relazioni costituiscono, altresì, la base solida per risolvere i conflitti: cercando di stabilire quali relazioni vogliamo, riusciremo, sottolinea ancora Donati, ad illuminare il mondo con l’anima stessa delle relazioni, non lasciando spazio all’esperienza pervadente dell’aggressività, costantemente al centro delle cronache.

Marta Cartabia, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di una ridefinizione di cultura cristiana. Ad un simile processo contribuiscono tutti con l’ordinarietà della vita quotidiana, che, al contrario di quello che si crede, non ha meno valore della vita pubblica. L’ordinario vivere incide e forma nel profondo una cultura. Questa idea di cultura come ordinaria pratica è molto rilevante poiché, ha sottolineato l’ex-ministra citando un passaggio del libro di Donati, che riporta la lettera a Diogneto: «i cristiani sono nelle città del mondo» e sovente: « l’immagine di cultura cristiana che abbiamo non coincide con quella della lettera».

La relazione, riflette ancora la costituzionalista, indica un metodo e un contenuto. Da questa prospettiva le relazioni possono davvero costituire il fulcro per lo sviluppo di una società sana. Abbiamo avuto al centro l’io, il soggetto, perché, dunque, non porre ora al centro la relazione (non si tratta di mettere in cantina l’io ma avere l’io in relazione). Il tema delle identità nei gruppi è stato al centro del dibattito giuridico ma nessuno ha studiato in termini giuridici le relazioni. Questo è curioso, ha osservato la Cartabia, se si pensa che esse costituiscono la matrice della nostra Costituzione, i cui primi quattro titoli sono: rapporti civili; rapporti etico-sociali; rapporti economici e i rapporti politici. Ed invero, a ben guardare, il paradigma della nostra Costituzione è relazionale!

La relazione è quindi un contenuto, apparentemente inafferrabile, cionondimeno i suoi effetti positivi o negativi si possono concretamente osservare. Le relazioni si ammalano: siamo in un’epoca di iper-conflittualità, che covava in una cultura che non ha saputo guardare e curare le relazioni.

Ma la relazione ha anche una seconda valenza, ha sottolineato Cartabia a partire dal testo di Donati: è un metodo. Questo è un aspetto prezioso. La cultura relazionale è simile ad una ricerca condivisa: permette di approcciare ai problemi a partire dai rapporti coinvolti, attraverso i quali è possibile condurre una ricerca delle cause delle ferite per tornare poi ad un equilibrio di sintesi. Citando una sua diretta esperienza come esponente della giustizia riparativa, Marta Cartabia ha ricordato Il libro dell’incontro (Il Saggiatore) che narra del confronto tra vittime e responsabili della lotta armata delle brigate rosse, dipanatosi in otto anni di incontri. L’aver stabilito questa relazione riparatoria, ha spiegato Cartabia, ha aperto un capitolo nuovo della giustizia penale, perché di fronte a certe ferite non basta neppure la sentenza più giusta.

La vita quotidiana, ha osservato in conclusione Donati, è stata svalutata da Aristotele in poi: il signore può permettersi di uscire dalla ordinarietà, che ha avuto un posto negativo in tutta la storia. Anche dal punto di vista interreligioso la fede è ciò che emerge dalla intersoggettività con Dio. È un mondo comune che collega pubblico e privato, perché la vita quotidiana è ciò che ci mette in relazione con tutto: con la casa, con il lavoro. È il mondo della intersoggettività, che la fenomenologia ha studiato a lungo, ma alla quale non ha riconosciuto una sostanza ontologica. La condotta di vita, secondo Max Weber, cambia il mondo: essa è ciò che caratterizza l’esistenza quotidiana. Non si deve dimenticare che quest’ultima per un cristiano è oggetto di santificazione. Non significa compiere gesti eclatanti: la santificazione è rendere giusto ogni atto della vita quotidiana. Normalmente la vita quotidiana è lì dove troviamo il collegamento con Dio nelle cose ordinarie, il collegamento con Dio dà ad ogni evento quotidiano il suo senso profondo. La cultura dominante ci conduce invece a pensare che quella quotidiana sia una vita di ripetitività e di noia. Insegnare anche alle nuove generazioni che la vita quotidiana è opportunità di gioia nelle piccole cose di ogni giorno: questo è profondamente cristiano.